Le sujet est redevenu d’actualité avec la campagne surprenante de Sandrine Rousseau

Décroissance et éco-féminisme.

Retour de l’essentialisme au coeur de la pensée radicale.

Article paru en janvier 2006 dans le n°35 de la Revue ProChoix Cyril Di Méo

L’idée de décroissance a été introduite dans le débat public par certains partisans radicaux de l’écologie profonde et libertaire. On retrouve ces écologistes autour de Pierre Rabhi, de la revue Silence, de l’association Ligne d’horizon, de Silvia Perez Victoria, du romancier Hervé René Martin, des travaux de Serge Latouche, de la revue L’écologiste et de sa colonne vertébrale Edward Goldsmith, auteur du livre « Le Tao de l’écologie », des associations de lutte contre la publicité telles que Casseurs de Pub et de la revue La décroissance. Le concept de décroissance a conquit un espace social extrêmement important et ceci avec une facilité déconcertante, grâce à des stratégies éditoriales de choc. Ainsi quatre revues, Silence, L’écologiste, La décroissance et Casseurs de pub ont réussi à institutionnaliser en quatre à cinq ans un concept jusqu’alors marginal. Elles ont conquit une large audience au sein de la mouvance écologiste et altermondialiste. On ne peut qu’être interrogatif quant à savoir quelles sont les rapports au féminisme de ce courant émergent.

On ne trouve que très peu de traces du thème des femmes dans les différentes ouvrages et revues qui composent la nébuleuse décroissante. On notera cependant deux numéros de la revue Silence[1][1] consacrés à ce sujet. Avec un numéro spécial sur l’écoféminisme et un autre sur le sexisme [2][2], Silence défend le courant[3][3] de l’écoféminisme. Il en est de même pour la revue L’écologiste qui ouvre ses colonnes régulièrement à Vandana Shiva pour traiter des questions agricoles et des questions de développement. Cette écologiste indienne a co-écrit avec Maria Mies l’ouvrage « Ecoféminisme »[4][4]. On peut noter que Maria Mies a aussi rédigé pour Silence l’article central de son dossier sur le féminisme. C’est donc bien le courant écoféministe qui structure la vision du rapport hommes femmes pour les décroissants.

Les racines de l’écoféminisme.

L’écoféminisme que défendent les décroissants est né en France dans les années 70-80. Il est issu des études de théorie politique, de l’intérêt pour les religions des déesses antiques et de la défense de la nature[5]. Françoise d’Eaubonne, inventeure du terme en 1974, explicite cette approche dans son ouvrage les « Femmes avant le patriarcat »[6]. Elle présente les fondations théoriques de l’écoféminisme. Pour commencer, elle dénonce le refoulement de la société féminine et matriarcale originelle par le pouvoir masculin appelé « phallocratisme ». Pour elle l’évolution de l’humanité s’explique par le triomphe de l’impérialisme et l’impératif de la productivité, valeurs typiquement masculines. Cette interprétation lui fait dire « les travaux sur la Crète, surtout la minoenne, révèlent ou confirment des traits absolument caractéristiques de gynécocratie comme on n’en trouve nulle part ailleurs, même en Egypte (…) Ces traits semblent se rattacher également à un caractère ludique, de gratuité et de plaisir, qui est peut être une des valeurs les plus spécifiques des tentatives féminines de la haute antiquité, en opposition avec les impératifs moraux de la productivité qui débute, à sa façon définitive et moderne, avec le patriarcat »[7]. L’avidité de produire, le capitalisme[8], sont donc pour elle le produit d’impératifs masculins. Ce phallocratisme produit trois menaces, l’appropriation de la nature, la compétitivité et l’expansionnisme. Ces attitudes masculines sont à l’origine du « sacrifice du sexe féminin ». A l’opposé du capitalisme, vu comme une pratique masculine, Françoise d’Eaubonne préfère une logique du don, de la coopération ou de l’échange. Un tel modèle économique de coopération la conduit à prôner l’autogestion qui ne peut être que féminine. Ainsi, elle affirme « l’autogestion […] sera écologique ou ne sera pas et pour l’être, elle doit renoncer irréversiblement aux valeurs patriarcales de la civilisation[9] ». Ces valeurs patriarcales sont l’appropriation des deux sources de la vie, la fertilité de la nature et la fécondité des femmes. Ecologie, féminisme et anticapitalisme se trouvent donc intimement liés. C’est cette réflexion amorcée par Françoise d’Eaubonne que l’on retrouve aujourd’hui dans l’écoféminisme anglo-saxon et chez les décroissants.

Les femmes contre la rationalité.

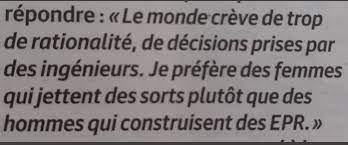

L’écoféminisme s’inspire de la critique freudo-marxiste de la raison de l’école de Francfort[10]. Il critique la domination de la nature et de la femme faite par le patriarcat. Les auteurs de cette nébuleuse s’attaquent à la raison instrumentale. La raison est vue comme un instrument masculin de domination du capital sur la vie. Il faut libérer de cet arraisonnement masculin, les femmes et la nature puisque ce sont les mêmes choses. Le féminisme et l’écologie doivent donc se détacher de la raison et du rationalisme. Pour les écoféministes la lutte contre l’oppression de la nature passe par la critique des dualismes produits par le patriarcat, notamment les « séparations rationalistes entre corps et esprit, humain et animal ». Les écoféministes vont lutter contre la séparation entre humains et non humains qu’ils estiment être des catégories symboliques masculines. Karen J. Warren affirme ainsi que « les écoféministes utilisent l’expression « oppression de la nature » en référence à la domination ou la subordination des non humains par les humains »[11]. Elle s’oppose à la délimitation patriarcale entre deux mondes, qui évacue tout ce qui n’est pas rationnel. Ainsi pour les écoféministes « le patriarcat est l’idéologie fondée sur l’hypothèse que l’homme est distinct de l’animal et supérieur à lui. La base de cette supériorité est le contact de l’homme avec un savoir pouvoir plus élevé appelé dieu, la raison ou l’autorité. La cause de l’existence de l’homme est de se défaire de ses résidus animaux et de réaliser pleinement sa (divine) nature, la part qui semble différente des autres caractéristiques possédées par les animaux. L’intelligence, l’esprit ou l’autorité. Dans cette intention, l’homme a tenté d’assujettir la nature en même temps, hors et dans lui-même, il a créé un environnement de substitution dans lequel il semble n’être plus dépendant de la nature. Le but des esprits humains les plus influents a été de créer un monde entièrement factice, un monde dominé par l’homme, l’unique créature contrôlant son propre destin ».

L’être humain est dénaturé par la technique. Il aurait été artificialisé à cause de l’ambition masculine de sortir de sa condition animale. On retrouve là les rhétoriques des auteurs décroissants. Pour les écoféministes, ce monde artificiel et technique qui est sous l’autorité masculine a été créé par l’homme. L’homme aurait éradiqué et masqué son attache corporelle et émotionnelle naturelle[12] que les femmes elles ont su conserver. Les auteurs[13]écoféministes souhaitent l’instauration de nouvelles valeurs éthiques plus naturelles car plus proches de celles sensées avoir existé avant la religion patriarcale : le souci de l’amitié, la réciprocité dans les relations, la confiance, l’absence d’autoritarisme[14]. La solution pour un monde meilleur est donc d’avoir des pratiques nouvelles. C’est ce qui conduit les écoféministes décroissants à prôner des pratiques alimentaires non patriarcales, c’est à dire non carnivores. Les écoféministes font l’éloge d’un hypothétique matriarcat qui devient la représentation inversée des méfaits de la société moderne dite patriarcale.

La déesse Terre.

Une auteure comme Charlène Spretnak illustre bien ce mélange d’anthropologie antique et d’utopie protestataire écolo-féministe. Après s’être intéressée aux mythologies préhelléniques, elle développe une théorie féministe, écologique et spiritualiste. Elle s’oppose aux valeurs patriarcales qui sont liées « à la vénération de la structure hiérarchique et de la compétition, la pratique de modes de relations qui impliquent soit une domination soit une soumission, l’aliénation par rapport à la nature, la répression de l’empathie et des autres émotions (…). Ces traits se manifestent chez quiconque, homme ou femme, choisit de se plier aux règles de la culture patriarcale »124. Charlène Spretnak utilise comme modèle les représentations du néolithique, où « la terre mère, les éléments et les animaux étaient respectés ». La période pré indo-européenne devient un argument politique « Je ne suggère pas que l’ère néolithique pré indo-européenne était parfaite, ni que nous devrions tenter d’y retourner. Cependant, leur art et les objets retrouvés apportent la preuve d’une compréhension raffinée de nos relations mutuelles avec la nature et ses cycles. Le respect de ces processus contextuels est pour nous riche d’enseignements sur le plan de la dualité »[15]. Cette période sert de mythe d’origine. On retrouve comme chez les décroissants une admiration des sociétés traditionnelles idéalisées. Cette représentation permet d’imaginer une culture post patriarcale sans angoisses existentielles où les « hommes vivraient leur état post orgasmique comme positif et découvriraient là une parabole du corps »[16]. Charlene Spretnak réactive le mythe de la Terre mère Gaia et entend avec la mise en place de groupes politiques les « Committees of Corespondance » développer un « populisme écologiste à fondement communautaire »[17], afin de promouvoir la coopération, le respect de la diversité, la non-violence, l’autodétermination locale et communautaire, la propriété collective, la spiritualité. Le matriarcat ou le pré-patriarcat permet à ces auteurs de penser un autre rapport de l’homme et de la femme à la nature, ainsi qu’un stade quasi utopique, où les conflits ainsi que l’autorité disparaissent. On peut s’intéresser avec attention aux propos de Charlene Spretnak, car Jacques Grinevald, cheville ouvrière du journal La décroissance et de L’écologiste, conseiller scientifique de la revue Silence et auteur de la préface de l’ouvrage La décroissance de Nicholas Georgescu-Roegen lui adresse un véritable panégyrique. Jacques Grinevald se lance dans une véritable ode « Le nom de Charlene Spretnak, je veux dire ce qu’il représente dans le monde des idées d’avant garde de la renaissance écologique »[18]. Il rajoute avec lyrisme « il est clair comme le souligne depuis des années Charlene Spretnak, qu’on ne peut séparer l’écologie politique et l’écologie spirituelle. […] Comme le disait le poète la femme est l’avenir de l’Homme. Notre Terre Mère, Gaia, notre Biosphère, notre nouvelle Matrie planétaire, est une nouvelle figure du sacré qui tient compte des générations futures et de la biodiversité nécessaire à l’existence même de la Biosphère[19]». Pierre Rabhi défend aussi cette alliance sacrée entre la Terre et l’homme : « Il y a alors une colère silencieuse, et l’anneau d’alliance qui réunit la terre, les plantes, les animaux et les hommes entre eux est rompu. »[20]et « les êtres humains les plus avisés savent que le chemin le plus juste passe par la reconstitution de l’anneau rompu »[21]. Terre Mère, femme mère même combat. C’est ce même type de propos que l’on retrouve aussi dans l’édito du numéro de la revue Silence consacré au sexisme « Alors plutôt que de vouloir favoriser – par discrimination positive, par l’aide au développement, autant de concepts trompeurs – le rattrapage des femmes, il serait plus adéquat d’aider les hommes à aller vers les valeurs d’entraide, d’amour de la vie et de coopération que les femmes ont su plus intelligemment conserver »[22]. Les femmes grâce à leurs qualités dites naturelles seraient plus à même de nous conduire sur les chemins de la nature et de la décroissance. Forcément puisqu’elles sont vues avec leur rôle maternel et leur attachement à la domesticité. On lira ainsi avec circonspection l’éloge du travail domestique faite par Madeleine Nutchey directrice de publication de la revue Silence « Les postes, on finira par les avoir, soyons patientes et belles joueuses. Et puis on peut choisir de ne pas vouloir d’un pouvoir quelconque. Mais c’est un autre débat (à avoir). En somme, j’aimerais bien que l’on ose remettre certaines idées décriées à leur place ce n’est pas dévalorisant de laisser un boulot (souvent stupide) pour voir grandir un enfant, c’est une période fantastique à vivre pour le môme et pour sa mère. Faire le ménage permet d’avoir un lieu de vie plus sain et plus agréable, ce n’est pas plus bête qu’entrer des chiffres dans un ordinateur. Et la cuisine, ah la cuisine ! Sans être un grand chef (prestige tout masculin), on peut aimer la faire et se porter beaucoup mieux la faisant qu’en se bourrant de sandwichs, non ? Les humbles tâches quotidiennes (comme tout ce qui est manuel, métiers masculins ou féminins, stupidement discrédités) n’ont pas à être humbles, elles peuvent être glorieuses si on les accepte comme telles. Ou si on les aime, tout simplement » [23] . Les femmes sont aimées comme les gardiennes du temple de la tradition[24]. C’est d’ailleurs pourquoi, comme le pense Hervé René Martin[25] elles seraient très contentes de retourner à l’époque du lavoir où existait une vraie sociabilité évitant ainsi le « cancer de la mondialisation » qui les déculture et les éloigne de l’essentiel, leur nature, la nature. Cette conception écoféministe décroissante s’attaque donc au monde moderne à partir d’une critique de la raison et du capitalisme qui sont mélangés allègrement.

L’écoféminisme décroissant: un retour de l’essentialisme.

D’un point de vue féministe cette conception n’est pas acceptable, car ces auteurs reprennent les rhétoriques les plus réactionnaires et conservatrices du patriarcat qu’ils entendent dénoncer. Ils identifient la femme à la nature ce qui est une chosification et une matérialisation de la femme qui légitime sa domination. Colette Guillaumin[26]explique bien ce piège. L’idée de nature est une naturalisation de la position de dominé. La femme dominée est enfermée dans la matérialité et la nature, là où tout le reste est social. Collette Guillaumin affirme que la domination masculine a toujours poussé l’être du féminin comme pour tous les dominés à être dans la différence. Cette différence ontologique supposée exclut la femme de toute possibilité d’être une référence. Les femmes n’appartiendraient pas à l’espèce humaine mais seraient une espèce à part, une espèce naturelle. Les femmes sont ainsi exclues d’une ressemblance avec l’homme par le discours symbolique « Autrement dit nous acceptons quelque part – et même hélas nous revendiquons parfois – que nous serions naturellement « femmes », toutes et chacune l’expression bénéfique ou redoutable, suivant les opinions, d’une espèce particulière l’espèce femme définie par son anatomie, sa physiologie »[27]. Les féministes ont inventé et popularisé le terme de genre pour éviter ce piège. La notion de genre décrit les modes de construction culturels et sociaux des rapports de sexes pour justement dénaturaliser l’image des femmes. Les décroissants en vantant les qualités dites féminines sensées régénérer la société piétinent plusieurs décennies de mobilisations pour le droit des femmes. Et encore une fois le problème achoppe sur la délimitation du biologique et de la nature. Le cas de l’image des femmes pour les décroissants souligne bien cette limite.

En définitive, c’est bien la conception de la nature présente chez les décroissants qui pose problème. Le concept de Nature vient du latin nascor, naître, vivre et du grec phusis qui fait allusion au végétal. Le rapport entre fertilité biologique et fécondité féminine est fort. La Terre est souvent conçue comme une grande mère et la femme souvent liée à l’ordre naturel. Cette relation est quasiment toujours reprise dans les conceptions philosophiques de la nature[28]. Clément Rosset dans son iconoclasme anti-naturalisme salutaire signale cette liaison. Il en dénonce aussi les limites. « Or, et ce dans toutes les langues et toutes les pensées du monde, l’idée de nature a toujours été assimilée à l’idée maternelle : la mère nature est à l’homme ce qu’est la mère au nouveau-né, un cadre, un milieu, un système de référentiels à qui en appeler en cas de perdition »[29]. On peut penser que devant les terreurs que le nouveau monde moderne a mis devant nous, certains écologistes ont donc décidé de décroître et de retourner dans les jupons machistes de mère Nature. Nous ne prendrons pas ce chemin pour promouvoir l’écologie.

En définitive, cette traversée de l’écologie décroissante et de ses présupposés malthusiens et écoféministes montre les limites de l’argument de la nature dans l’espace politique. Il semble bien que l’apport des sciences sociales est d’avoir déconstruit toute naturalisation des relations sociales, toute interprétation biologisante des comportements sociaux. Cette posture critique a ouvert un espace de discussion politique sur les caractéristiques de l’espace social plus juste et écologique que nous pouvons espérer. Car si les êtres humains ont une particularité c’est d’être des êtres de cultures construits par des socialisations, des configurations sociales et des artéfacts techniques. Ce sont donc ces configurations sociales et techniques que nous devons discuter et réfléchir collectivement.

L’écologie doit donc abandonner l’idée de décroissance et s’éloigner des rivages de la naturalité de l’ordre social sous peine d’échouer sur les rives nauséabondes du conservatisme de l’écologie profonde.

[1] Revue qui a consacré aussi des articles aux violences faites aux femmes.

[2] « L’écoféminisme », in Silence, n°249, octobre 1999.

[3] « Toujours sexiste ? » in Silence, n°304, décembre 2003.

[4] Vandana Shiva, Maria Mies, Ecoféminisme, L’Harmattan, 1999, 368 p.

[5] J. Carol Adams, « Ecofeminism and the eating of animals » in HyDatia, 1991.

[6 ] Françoise D’Eaubonne, Les Femmes avant le patriarcat, Payot, Paris 1976, 239 p.

[7] Ibid, p 150.

[8] Ibid, p 199.

[9] Ibid, p 225.

[10] Patricia Jagentowicz Mills, « Feminism and ecology: on the domination of nature » in Hyvatia, 1991. [11] Karen J. Warren, « Feminism and Ecology : making connections » in Environmental Ethics, vol. 9, 1987.

[12] Michael E. Zimmerman, « Feminism, deep ecology and environmental ethics » in Environmental Ethics, 1987, Vol. 9, p 25.

[13] Val Plumwood, « Ecofeminism : an overview and discussion of positions and arguments », in Australasian Journal of Philosovhy, supplement to Vol., Juin 1986. Marti Kheel, « The liberation of Nature : A circular Affair », in Environmental Ethics, Vol. 7, 1985. Et aussi des auteurs comme Rosemary Radford Ruether, Susan Griffin, Elisabeth Dodson Gray, Ariel Kay Salleh

[14] Valeurs décrites par exemple par Elisabeth D. Gray dans Green Paradise ou dans Why the Green Nigger ? Re-Mything of Genesis, qui retrouvent celles, de la préhistoire.

[15] Charlene Spretnak, Les dimensions spirituelles de la politique écologique, Edition Jouvence, 1993, p 28.

[16] Ibid, p 44.

[17] Ibid, p 63.

[18] Ibid, p 81.

[19] Ibid, p 83.

[20] Pierre Rabhi, Parole de terre, ibid, p.141

[21] Ibid, p.142.

[22] « Toujours sexiste ? » in Silence, n°304, décembre 2003, p 3.

[23] Madeleine Nutchey, « Femmes, féminisme, sexisme etc. » in Silence , n°307, février 2004.

[24] On ne peut aussi qu’être étonné que la première des « surprise qui nous attend dans l’après pétrole » soit la disparition des contraceptifs. « Contraception : les moyens de contraception moderne, c’est surtout de la chimie. Il faudra trouver autre chose » in « Un plan orsec pour la fin du pétrole » , La décroissance, n°26, avril 2005, p. 9. Le propos est des plus surprenant et on peut bien se demander en quoi la raréfaction du pétrole amènerait à la fin des contraceptifs. En quoi cela serait le premier problème ?

[25] Hervé René Martin, ibid, « Les petites filles ont elles encore le droit de laver le linge à la rivière ? », p 55.

[26] Colette Guillaumin, « Pratiques du pouvoir et idée de Nature (1). L’appropriation des femmes » in « Questions féministes, février 1978, n0 2 et (2) « Le discours de la Nature » in Questions féministes, mai 1978, n° 3.

[27] Ibidem, p 19.

[28] Maurice Merleau Ponty, La Nature, Cours du collège de France, Seuil, 1995, 384 p. [29]Clément Rosset, Logique du pire, PUF, Quadrige, Paris, 1993, pp 94 – 95. https://www.facebook.com/v2.0/plugins